春の保育学びなおし 保育記録のおさらい!

春の保育学びなおし

保育記録のおさらい!

「記録って苦手」と感じる保育者の皆さん!

そもそもどうして記録を取る必要があるのでしょうか?

必要性を理解しないと、記録は苦痛でしかありませんね。

ここでは、記録の意義と簡略化のコツをお伝えします。

どうして保育に記録が必要?

保育において記録が必要な理由は、主に以下の点が挙げられます。

①保育の質の向上と改善…保育の記録を取り、それを検討することで、保育の質を上げていくことが重要とされています。記録によって、日々の保育を振り返り、改善につなげることができます。記録のとり方や検討の仕方が具体的にわかるようにすることで、保育の質を高めることを目指しています.

②子ども理解を深める…記録は、子どもの活動(遊び)を通して、今何が育ちつつあるのかという過程に気づくための重要な手段です。外から見える姿だけでなく、その活動を通して子どもの内面に何が育っているかという気づきを書くことが重要です。記録を通して子どもの育ちや発達が理解でき、必要な環境構成や保育者の関わりへとつながっていきます。子どもの育ちを多面的に見ていくことが大切であり、記録は保育者間で話し合い、互いの見方や意見を知ることで、子ども理解を深めるための資料となります。

③保育者の専門性の向上と自己評価…保育記録を通しての省察やほかの保育者との話し合いを重ねることで、より客観視していく努力が求められます。これは、保育の質向上及び保育者自身の専門性を高める一助となります。また、記録をもとに、その育ちを生み出してきた保育者の関わりを振り返ることは、保育者の自己評価のための大切な資料にもなります。

④指導計画への活用と継続的な支援…記録をじっくりと読み解き、指導計画につなげていくことが大切です。月ごとの個人記録をもとに、少し長い期間で経過記録をまとめてみると、子どもの育ちの変化がわかります。長い期間でとらえることで、子どもの育ちつつある姿がわかり、今後の保育の計画に活かすことができます。また、その子どもの育ちを支援するために、今後どのように保育者が関わっていけばよいかを考える材料になります。

⑤保育者間の情報共有と連携…個人記録及び経過記録は、担任の子ども理解を深めるほか、記録をもとに、ほかの保育者と話し合ったり、情報共有するための資料になります。保育記録を共有することで、子ども一人ひとりへの理解が深まり、子どもの育ちつつある姿を担任同士で見通しをもつことができます。

⑥家庭との連携…0歳児では、家庭との緊密な連携による子ども理解が特に重要であり、家庭の生活リズムや関わり方を丁寧に聞きとり、園の生活とすり合わせながら把握するために記録が活用されます。

⑦幼児期の終わりまでの育ちと小学校への接続…3~5歳児の場合、小学校への就学に向けて、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を意識して記録すること、要録までつなげていくことも大切です。保育記録(日誌)→個人記録→経過記録へと記録は積み重なっており、要録は日々の保育と切り離されたものではなく、日々の保育の延長線上にあることがわかります。要録は、一人ひとりの子どもの園での生活や遊び、その中で育まれた子どもの資質・能力を適切に小学校や翌年の担任に引き継ぐために大切です。

このように、保育における記録は、子どもの成長を捉え、保育の質を高め、保育者自身の専門性を向上させる上で、非常に重要な役割を果たしています。

保育記録を時間をかけずに書くコツを教えて!

時間をかけずに記録を書くコツは、次のとおりです。

①記録の目的を明確にする…何のために記録するのかを意識することで、書くべき内容が絞られ、効率的に記録できます。記録は、子どもの育ちを捉え、保育の質を向上させ、保育者間の情報共有や指導計画に活かすためのものです。

②観察の焦点を定める…子どもの活動(遊び)を通して、今何が育ちつつあるのかという過程に気づくことが重要です。外から見える行動だけでなく、その活動を通して子どもの内面に何が育っているかという視点を持つことで、表面的な記述に終始せず、本質的な記録につながります。観察のポイントとして、誰がどこで何をしているのか、その活動前後の言葉や行為はどうか、何を楽しんでいるのか、保育者や友だちとどのように関わっているか、どのような表情をしているか、何を話しているのか、身体の動きはどうかといった点に注目するとよいでしょう。

③簡潔で具体的な記述を心がける…あとから読み返した時にその場面が思い浮かぶような、具体的でわかりやすい記録を心がけましょう。想像ではなく客観的に捉えて書くことが大切です。例えば、「しっかりしている」という記述だけでなく、「どのようなところが『しっかりしている』のか具体的に書きましょう」。絵本のタイトルやおもちゃの種類など、具体的な情報を加えることで、記録の質が高まります。

④「育ち」の視点を取り入れる…単に出来事を記録するのではなく、子どもの育ちを捉えて書くように意識しましょう。保育所保育指針や幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園・教育保育要領の観点から記録し、分析することで、領域の育ちや育みたい資質・能力が見えてきます。保育日誌の記述をもとに個人記録を書く際には、5領域や3つの資質・能力の視点を意識することが重要です。プラスの視点で、今、何が育ちつつあるのかを書くように心がけましょう。否定的な記述をするのではなく、むしろ支援について書くようにしましょう。

⑤記録の形式を工夫する…記録の方法は多様であり、「これでなければならない」ということはありません。ドキュメンテーションやエピソード記述など、自分に合った形式を取り入れることで、効率的に記録できる場合があります。文例を参考に、自分の書いたものと比べてみるのもよいでしょう。

⑥保育日誌を個人記録の基礎とする…保育日誌は、クラス全体のことだけでなく、その日の活動を通した子どもの姿を具体的に記すものであり、月ごとにまとめる「個人記録」の基礎となります。日々の保育の中で気になった場面を丁寧に記録しておくことが、後の個人記録や経過記録の作成を効率化するカギとなります。

⑦経過記録を意識する…3~5歳児の場合、小学校への就学に向けて、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識して記録することが大切です。日々の記録が、将来の要録につながることを意識しておくと、記録の視点が明確になり、効率的な記録につながります。

これらの点を意識することで、「何を書いたらいいのかよくわからない」という状況を減らし、短時間で的確な保育記録を書くことができるようになるでしょう。

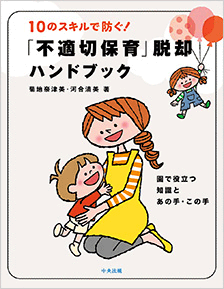

それでも記録が苦手なあなたへ、おすすめの2冊

保育記録の必要性と簡素化のコツをお伝えしました。「何と言われても、記録は苦手」というあなたにおすすめの書籍はこちらです。

『ワークで学ぶ 子どもの「育ち」をとらえる保育記録の書き方 0~2歳児編』

(無藤 隆監修、大方美香編著、中央法規出版)

本書は、0~2歳児の保育記録の書き方に特化した書籍です。保育の質向上のため、記録を取り、検討し、改善につなげる重要性を説いています。

特徴的なのは、発達の個人差が大きい乳児の様子を漫画で示し、その場面の保育日誌を提示、記述の不足点や気づきを指摘する構成です。さらに、保育所保育指針等の観点から記録・分析することで、子どもの育ちや育みたい資質・能力を可視化する仕組みとなっています。具体的な事例に基づいた記録作成ワークや文例も豊富に掲載されており、実践的な学びを提供します。子どもの活動を通して何が育っているかという視点(子ども理解)を重視し、外から見える姿と内面の育ちへの気づきを記録することの重要性を強調しています。架空の園「たんぽぽこども園」を舞台に、年齢ごとの子どもの姿を追いながら記録方法を解説し、保育日誌から個人記録、経過記録への流れを示しています。保育記録を園内研修に活用することも提案されています。

『ワークで学ぶ 子どもの「育ち」をとらえる保育記録の書き方 3~5歳児編』

(無藤 隆監修、大方美香編著、中央法規出版)

本書は、3~5歳児の保育記録の書き方に焦点を当てた書籍です。本書の目的は、保育者が日々の保育を振り返り、保育の質を向上させるための記録、検討、改善の方法を具体的に理解し、身につけることです。

特徴として、幼児期の子どもたちの個性豊かな姿を漫画で提示し、その場面における担任の保育日誌を紹介する構成が挙げられます。それに対し、記述の不足点や保育者が気づくべき点が指摘され、保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の観点から記録し、分析することで、子どもの育ちや育みたい資質・能力が明確になる仕組みとなっています。

さらに、具体的な事例に基づいた記録作成ワークが用意されており、読者は実際に記録を書き、領域や育みたい資質・能力の視点から分析し、子どもの育ちを捉える経験を積むことができます。豊富な記録の文例も掲載されており、自身の記録と比較検討することで、記録し分析する力を高めることが期待できます。

本書では、子どもの活動(遊び)を通して、今何が育ちつつあるのかという過程(子ども理解)を捉えることの重要性を強調しています。単に外から見える行動だけでなく、その活動を通して子どもの内面に何が育っているかという視点を持つことが重要です。また、小学校への就学を見据え、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を意識して記録すること、要録までつなげていくことも重視されています。