今月のおはよう21

介護専門職の総合情報誌『おはよう21』最新号の内容をご紹介します。

深刻化する人材不足と求められるケアの質

これからどうなる? 介護保険制度

『おはよう21』2025年5月号から、特集(深刻化する人材不足と求められるケアの質 これからどうなる? 介護保険制度)の内容を一部ご紹介いたします。

2025年は、団塊の世代の全員が後期高齢者となる年です。

25年間で介護保険制度は、高齢化率の上昇や社会情勢の変化、価値観の多様化などを受け、柔軟かつ複雑に変化してきました。

しかし、団塊ジュニア世代の多くが高齢者になり、労働力人口も大幅に減少する2040年に向けては、まだまだ課題が山積しています。

本特集では、複雑な介護保険制度の近年の動向と将来について、「認知症」「介護人材の確保」「ケアの質向上」「制度の持続可能性」「地域共生社会」の5つのテーマと13のトピックスから整理します。

現在地と展望を知る

介護保険制度13のトピックス

トピック1 認知症基本法が介護現場に与える影響とは

基本法に基づく計画も

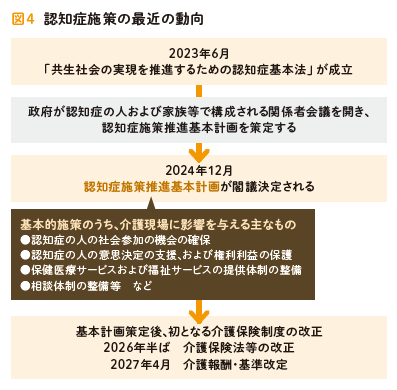

2023年6月に、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下、基本法)」が成立しました。

2025年には、認知症高齢者が約470万人、軽度認知障害(MCI)の人も約560万人に達するとされるなか、認知症となっても希望をもって生きられる社会の実現を目指すための基本となる法律です。

基本法では、政府に認知症施策を推進するための基本計画(認知症施策推進計画)の作成を義務づけています。

基本法の成立前から大綱(認知症施策推進大綱)が策定されていましたが、基本計画は、法律に基づき作成されるより重要なものとなります。

2024年12月に政府が閣議決定した基本計画では、医療や介護によるサービス提供体制の確保なども記されています。

拘束力の強い法律が土台となる計画であるため、介護報酬や基準を改定する際も、これに沿ったものであることが強く求められます。

基準のハードルがアップする?

2027年度に予定される介護報酬・基準改定は、この基本計画の策定後、初の改定となります。

これまでも認知症への対応力の向上は、介護報酬・基準改定の中心となるテーマでしたが、さらに強調されるのは間違いないでしょう。

たとえば、これまで設けられてきた認知症への対応に関係した加算なども、より多くの事業所・施設が算定するように単位を引き上げるなどの改定がなされるかもしれません。

一方、現場の認知症ケアの質を上げる目的で、加算を算定するための要件が厳しくなることも考えられます。

認知症介護基礎研修の一つ上のランクである認知症介護実践者研修の修了者を必置とするなど、人員基準のハードルアップも予想されます。

さらに、基本計画に沿って、新たな加算や基準が定められる可能性もあります。

どのような加算や基準が予想されるか、詳しくは次のトピックで解説します。

まとめ 見出し

●国会で認知症基本法が成立し、それに基づく基本計画も策定された

●基本計画は法律が土台にあるため、2027年度改定に大きく影響

●加算要件や人員・運営基準の大幅なハードルアップにも注意

トピック2 認知症の人の意思決定支援で新加算・新基準が誕生?

認知症の人の意思決定支援

認知症施策推進基本計画から、将来的に現場で対応強化が求められることを予想していきます。

認知症基本法の大きな軸の1つが「認知症の人の尊厳の保持」です。

そのために欠かせないのが「認知症の人自らの意思によって日常生活を営むことができる社会の構築」です。

介護現場でも、認知症の人自身が「どうありたいか」を尊重することが重要とされていますが、その取り組みが強化されるでしょう。

土台となるのが、認知症の人の意思決定支援です。

介護現場等においては、2018年に「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決

定支援ガイドライン」で支援の指針が定められましたが、これを基本法の趣旨に基づいて見直すことが予定されています。

したがって、2027年度の運営基準の改定でも認知症の人へのサービス提供に際し、ガイドラインに沿った「意思決定支援」を行うことが義務付けられる可能性があります。

認知症ケア関連の加算でも、ガイドラインの活用が要件に組み込まれることが考えられるでしょう。

難聴に関する取り組み強化も?

基本計画では、認知症の人の尊厳を守るために必要なケアとして、「難聴の早期の気づきと対応の取組」も示されています。

難聴(聞こえにくさ)については、厚労省も一般向けのWEBページを作成し、難聴が「認知機能に影響をもたらす可能性」にふれています。

介護保険では現在、基準や加算で口腔・栄養状態のアセスメントを促していますが、将来、同様に難聴もアセスメント対象に加える規定ができるかもしれません。

難聴がうつ症状や転倒のリスクを高める可能性を示唆した研究報告もあります。

改定の有無にかかわらず、現場で注意を払いたいポイントです。

まとめ 見出し

●認知症の人の意思決定支援がますます重要に

●今後、意思決定支援ガイドラインに準じたケアを求められる可能性

●認知症との関係が示唆される難聴のアセスメント強化にも注目

続きは本誌でご覧いただけます。

- 執筆 田中 元 介護福祉ジャーナリスト

以上は、『おはよう21』2025年5月号の特集の内容の一部です。このほかにも本誌では、下記のトピックを取り上げ解説しております。ぜひお手に取ってご覧ください。

特集

深刻化する人材不足と求められるケアの質 これからどうなる? 介護保険制度

- 1 介護保険制度のこれまで

- 2 「2040年に向けて」が意味することどうなる? これからの介護保険制度

- 3 現在地と展望を知る 介護保険制度13のトピックス

- 4 特に注目したい論点はこれ! 2027年度介護報酬改定の3つの焦点

- 『おはよう21 2025年5月号』

-

- 本書のお買い求めは、中央法規オンラインショップが便利です。

年間購読(増刊号2冊含む計14冊)のお客様は、1冊あたりの割引に加えまして毎月の送料をサービスさせていただきます!

さらに、年間購読の方限定の動画配信サービスもご利用いただけます! - 電子版も好評発売中!

販売サイトはAmazon、富士山マガジンサービスから順次拡大予定!

- 本書のお買い求めは、中央法規オンラインショップが便利です。