ソーシャルワーカーに知ってほしい 理論とアプローチのエッセンス

第5回 エンパワメント8つの力(1)

問題を抱える人々は「理想と現実」のギャップから、葛藤や否定感情に苦しみ、パワーレスに陥ってしまう。こうした人々を支えるために、対人支援の理論やアプローチが存在していると理解するなら、すべてのアプローチが「エンパワメント志向」であることも納得できる。今回から2回にわたり、エンパワメントを構成する「力」に着目してみよう。

【著者】

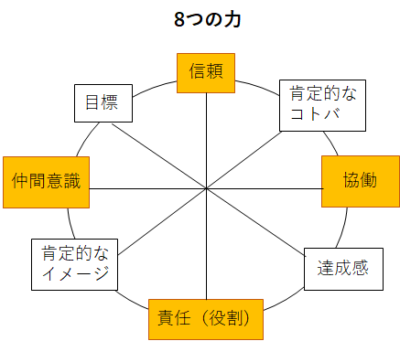

エンパワメント8つの力

対人支援の理論やアプローチを探ると、共通する「8つの力」に行きつく。今回は「信頼」「責任(役割)」「仲間意識」「協働」という4つの力を取り上げたい。

信頼

恐れの気持ちに打ち勝ち、前進するために、人は信頼という力を使う。実際、あらゆる場面で、人は自分や他者を信頼しながら生きている。信頼は恐れを克服する力であり、弱くなると、人生において前進できなくなる。

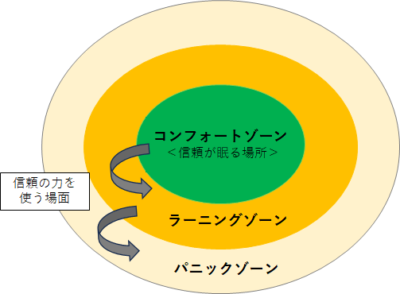

信頼という力は、普段、あまり使われないため、心身の奥深くに眠ったままだ。しかも脳は、私たちを危険から守るため、常にコンフォートゾーン(安全地帯)に留まるよう指示する。その結果、あなたは、失敗するリスクを冒してまで、何かにチャレンジする機会を逃す。それがますます、信頼という力を失わせる。

しかし、人は「成功するか、失敗するかわからないが、やるしかない」状況下に直面することがある。つまりラーニングゾーンやパニックゾーンに置かれたとき、眠っている信頼という力を使いはじめる。それはあなたのなかに、この力が確かに存在することを実感できる瞬間だ。

息子とラフティング(川下り)に行ったとき、インストラクターは、途中、小高い島に上陸し、頂上から川へ飛び込むようにチャレンジした。彼が私のほうを見て「お父さんがまず模範を示してください」と言ったので、私は引っ込みがつかなくなり、意を決して飛び降りた。あの瞬間、自分を信頼するしかなかったし、その力に頼るという意味を知った。

信頼

責任は、信頼に応えようする力だ。責任があまりにも多かったり、重かったりすると、苦しいことも事実だ。しかし責任を果たそうとする人は、確実に力を出している。果たすべき責任が何もない人生は楽かもしれないが、もっている力は失われてしまう。

責任は「役割」とも表せる。人は自分の役割を果たそうとする過程で力を出す。だから、何の責任も役割もないなら「あなたは必要とされていない」と感じるだろう。つまり、責任や役割は「必要とし、必要とされる」ことなのだ。

あなたが3時間離れた場所に住む人に「どうしても助けてほしい。あなたでないとダメなんだ!」とお願いするなら、きっとその人は来る。しかし「来ても来なくても、どちらでも構わない」と言われたら、たとえ目の前に住んでいても、来たいと思う人はいない。私たちは、必要とされるときにこそ、全力で応えようとして、最善の力を出すのだ。

仲間意識

仲間意識(英語ではSense of Belonging)とは、何かに帰属する感覚のことだ。「私は大切な仲間の一員だ」という気持ち。シンプルにいえば、友達の存在であり、彼らとの居場所だ。友達が一人でもいれば強められる。もっと多くの仲間がいて、その一員であると感じるなら、さらに強められ、力が湧いてくる。

まだ知り合って日の浅い学生たちを連れて、八景島シーパラダイスへ行ったことがある。当時はお化け屋敷があり、そこに入ることになった。入り口で一本の紐を渡されたとき、何に使うのかわからなかったが、すぐに理解した。怖さのため、握りしめる何かが必要だったのだ。私たちは、みんなで紐を握りしめながら、恐ろしいモンスターたちから逃げ回った。そして出口を出たときは、前よりも親密な仲間になっていた。

協働

誰にとっても仲間は必要だ。しかし、ただ隣の人と一緒に座っているだけで、自然と仲間になれるわけではない。何かを一緒にする―つまり協働することで仲間になれる。

教室でいつも隣同士に座っている学生たちに、別々に尋ねてみた。「隣の人は友達なの?」すると両方から「いや、友達ってわけでもないです」と聞かされた。何か月も隣に座っていても、仲間になるのは難しいことなのだろう。

「では、あなたの仲間は誰?」と尋ねると、共通の答えがあった。それは「一緒に何かを経験してきた人」、特に「苦しい経験をともにしてきた人」だった。

同じ目標を目指し、協力しながら、苦難を乗り越える経験が、人々に強い絆を与えてきた。若い世代であれば、中学や高校時代の部活、文化祭での実行委員等で時間をともに過ごし、一緒に困難を乗り越えたことが「仲間」の条件なのだ。

どんなに小さなことでも、一緒に何かをする経験を増やすなら、仲間との関係は深まる。そして仲間になることで、さらに一緒に何かをしたいと願う。だから仲間意識と協働は対になっている。

自分自身で感じる

エンパワメントを構成する力は、知識として覚えるのではなく、自分自身で感じながら理解していくものだ。自分で感じることができた力こそ、他者のために準備できるだろう。

いつか皆さんと会って、信頼や責任(役割)、仲間意識や協働が、どのような力なのか、体験を通して、伝えられたらと願う。次回、残り4つの力について、取り上げたい。

参考書籍